Post COVID – wenn der Alltag nicht zurückkehrt: Millionen Menschen weltweit leiden nach einer Corona-Infektion an Long COVID. Diese Beitragsreihe zeigt, was Betroffene wissen sollten: Symptome, Herausforderungen und erste Schritte zur Behandlung. Wie können Betroffene mit den körperlichen und psychischen Herausforderungen umgehen? Was ist mein Therapieansatz für die Behandlung dieser multifaktoriellen Erkrankung. Ist Me/CFS dasselbe, was unterscheidet beide Erkrankungen voneinander? Und was sind erste konkrete Schritte auf dem Weg zurück ins Leben? Teil 1 widmet sich dem Verständnis der Symptome, den größten Hürden im Alltag; im zweiten und dritten Teil geht es um die Strategien und meinen Behandlungsansatz.

Post COVID – Eine stille Krise

Long COVID oder Post COVID– das sind nicht „nur“ verlängerte Erkältungssymptome oder Müdigkeit. Für viele Menschen bedeutet es einen massiven Einschnitt in ihr Leben. Monate oder sogar Jahre nach einer Corona-Infektion leiden Betroffene unter chronischer Erschöpfung, Schmerzen, Atemnot, Konzentrationsstörungen („Brain Fog“). Und oft kommt zu den körperlichen Beschwerden noch etwas hinzu: das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Wichtig ist mir direkt zu Beginn zu sagen, dass wir diese Symptomatik nicht erst seit der aktuellen Pandemie kennen. Postvirale Syndrome sind bereits Jahrzehnte bekannt, es hat sich nur kaum jemand dafür interessiert. Die Forschungsgelder wurden nicht bereitgestellt, obwohl aktuellen Schätzungen zufolge ca. 620.000 Menschen in Deutschland von Me/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom) betroffen sind, vor der Pandemie waren es ca. 250.000. Das sine in etwa so viele, wie bei Multiples Sklerose oder Parkinson und doch wusste die breite Öffentlichkeit nichts davon.

Post COVID Probleme und Schwierigkeiten

Post COVID oder Long COVID: Beide Begriffe werden inzwischen weitgehend Synonym verwendet. Long COVID ist offiziell die Bezeichnung für die Symptomatik bis zu 12 Wochen, danach heißt es Post COVID. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) definiert es als Symptome die länger als 3 Monate nach der initialen Infektion anhalten und mindestens 2 Monate anhalten und keine andere Erklärung haben. Entsprechend der WHO Definition nutze ich in diesem Artikel einheitlich das Post COVID Syndrom als Bezeichnung. Inzwischen gehen Schätzungen von weltweit über 100 Millionen betroffenen aus (WHO Modellschätzung), andere sprechen von rund 400 Millionen betroffenen Menschen1. Eine bevölkerungsbasierte Kohortenstudie aus 22 Ländern schätzte die globale Häufigkeit auf 6,2% (3 Monate nach einer symptomatischen SARS-CoV-2 Infektion)2. In all diesen Zahlen sind nicht die Menschen inbegriffen, die sich weiterhin durch ihren Alltag schleppen und versuchen zu funktionieren. Die Dunkelziffer könnte also noch höher sein.

Das tragische ist: obwohl so viele Menschen betroffen sind, kann den Betroffenen kaum geholfen werden. Sie werden nicht ernst genommen, es wird auf die Psyche geschoben, selten werden alternative Behandlungsversuche ausprobiert. Man hört „es wird jetzt für immer so bleiben“, „es ist eben eine chronische Erkrankung“, „die Forschung fehlt“. Möchte man eine Behandlung ausprobieren, werden von den Krankenkassen die Kosten nicht übernommen, weil die Forschung hierzu fehlt. So kommt es, dass zahlreiche Betroffene „herumvegetieren“ und hilflos sind oder von Behandlung zu Behandlung rennen, die nicht selten tausende von Euros kosten.

Die Volkswirtschaftlichen Kosten gehen Schätzungen zufolge in die Milliarden, es wird geschätzt, dass sie bis zu 2 % des Bruttoinlandsproduktes kosten könnten.3

Warum ist Long COVID so schwer zu verstehen – und was kann helfen?

Warum ist Post COVID so schwierig zu fassen?

1. Unsichtbar und schwer messbar

Viele Symptome lassen sich medizinisch (noch) nicht eindeutig belegen. Laborwerte sind oft unauffällig, doch die Betroffenen erleben tiefgreifende Einschränkungen. Das erzeugt Unsicherheit bei allen Beteiligten. Im medizinischen Krankeitsmodell haben wir das Verständnis, dass alle Symptome auch messbare Entsprechungen haben müssen. Bei einigen Erkrankungen gibt es diese medizinischen Entsprechungen (noch) nicht. Und diese Ansicht macht es für Betroffene schwierig und drängt, neben den schlimmen Symptomen weiter in eine passive Rolle , dazu später mehr.

2. Komplex und individuell

Long COVID äußert sich sehr unterschiedlich: von Post-Exertional Malaise (Verschlechterung nach Belastung, dazu mehr im 2. Teil), PEM (später mehr), Erschöpfung, Belastungsintolleranz, diffusen Schmerzen, Nervenschmerzen, Verschlechterung von Vorerkrankungen, bis hin zu neuropsychiatrischen Symptomen und psychischen Symptomen wie Angst und Depression und so vielen mehr. Diese Vielgestaltigkeit erschwert Diagnostik, Forschung und Behandlung und führt dazu, dass im sowieso schon überforderten Gesundheitssystem Kassenpraxen kaum ein adäquates Verständnis entwickeln können. Sogar die Covid Ambulanz der Charité, die sich bereits seit Jahren mit Forschung und PatientInnenbehandlung spezifisch mit dem Thema beschäftigt, kann hierbei nur allgemeine und symptombehandelnde Vorschläge machen.

3. Systemisch unterversorgt

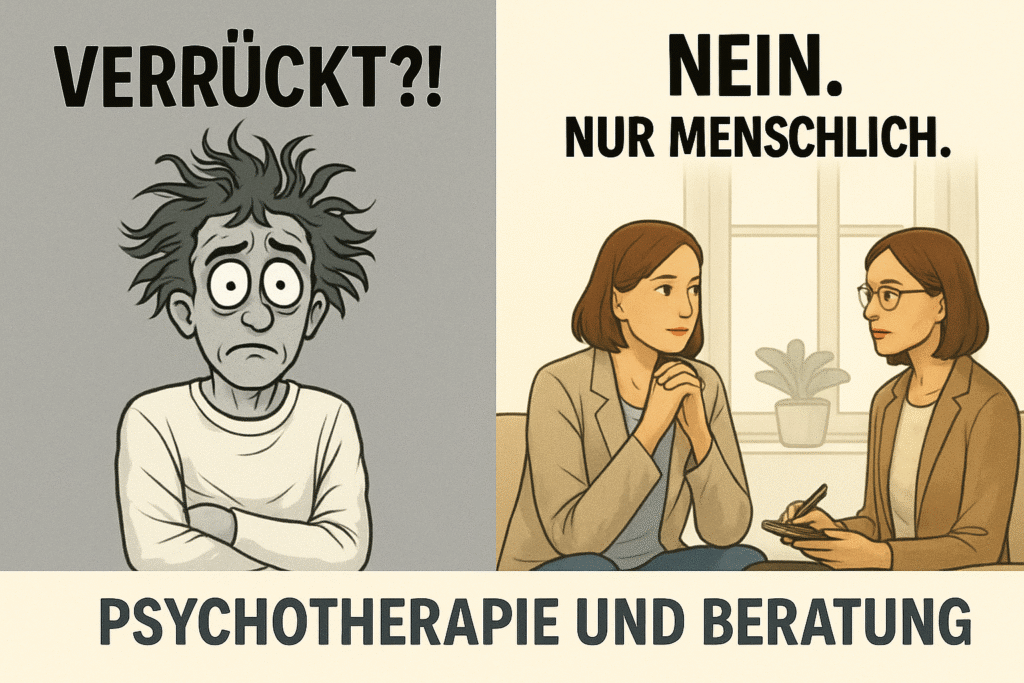

Durch die fehlende Forschung und die fehlende öffentliche Aufmerksamkeit ist diese Erkrankung chronisch unterversorgt. Es gibt keinerlei Behandlung, Betroffene werden in der allgemeinen Versorgung oft nicht ernst genommen, man kann damit nichts anfangen oder wird in die „Psycho-Ecke“ geschoben. Das ist nicht akzeptabel. Obwohl es Berichte über Medikamente oder Behandlungen gibt, die für Betroffene Linderung gebracht haben, können Betroffene diese nicht ausprobieren oder müssen diese selbst zahlen. Die Ärzteschaft ist sehr zögerlich mit Off-Label versuchen (Medikamente, die für andere Erkrankungen zugelassen wurden, in begründeten Fällen für einen nicht zu gelassenen Bereich ausprobieren). Die Bundesregierung möchte seit 2023 eine Liste herausgeben mit Off-Label use Möglichkeiten. Bisher (stand Juli 2025) ist diese Liste noch nicht erschienen.

Auch bezüglich der Rehabehandlungen wurden laut Betroffenen viele negative Erfahrungen gemacht. Symptome haben sich verfestigt und verschlechtert. Das ist ein Kerncharakteristikum der Symptomatik: nach Aktivität verschlechtert sich der Zustand deutlich und anhaltend. Auch wenn das kein offizielles Kriterium für Post COVID ist, sondern zur Me/CFS Diagnose gehört, eint dieses Problem beide Gruppen. Später mehr zu der möglichen Unterscheidung beider Krankheitsbilder.

Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit ersten hilfreichen Strategien zur Stabilisierung und Linderung der Beschwerden.

Quellen

1 Ziyad Al-Aly, Hannah Davis, Lisa McCorkell, Letícia Soares, Sarah Wulf-Hanson, Akiko Iwasaki, Eric J. Topol: Long COVID science, research and policy

. In: Nature Medicine. 9. August 2024, ISSN 1546-170X, S. 3, doi:10.1038/s41591-024-03173-6

2 Global Burden of Disease Long COVID Collaborators. Estimated Global Proportions of Individuals With Persistent Fatigue, Cognitive, and Respiratory Symptom Clusters Following Symptomatic COVID-19 in 2020 and 2021. JAMA. 2022;328(16):1604–1615. doi:10.1001/jama.2022.18931

3 Espinosa Gonzalez, A. and E. Suzuki (2024), “The impacts of long COVID across OECD countries”, OECD Health Working Papers, No. 167, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8bd08383-en.

Hou, Yiren & Gu, Tian & Ni, Zhouchi & Shi, Xu & Ranney, Megan & Mukherjee, Bhramar. (2025). Global Prevalence of Long COVID, its Subtypes and Risk factors: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. medRxiv : the preprint server for health sciences. 10.1101/2025.01.01.24319384.

Was denkst du zu diesem Artikel? Hast du Fragen? Schreibe gern in die Kommentare. Feedback ist auch herzlich willkommen!